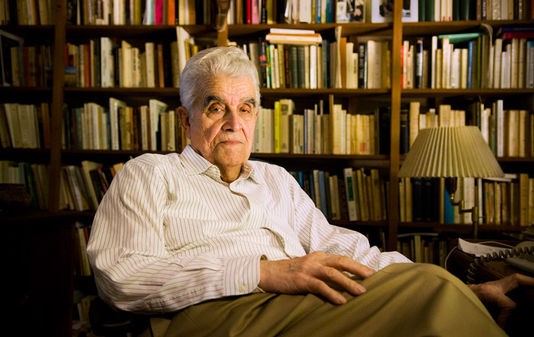

L’anthropologue et académicien français René Girard est mort

L’anthropologue René Girard est mort mercredi 4 novembre, à Stanford, aux Etats-Unis. Il avait 91 ans. Fondateur de la théorie " mimétique ", ce franc-tireur de la scène intellectuelle avait bâti une œuvre originale, qui conjugue réflexion savante et prédication chrétienne. Ses livres, commentés aux quatre coins du monde, forment les étapes d’une vaste enquête sur le désir humain et sur la violence sacrificielle où toute société, selon Girard, trouve son origine inavouable.

« Le renommé professeur français de Stanford, l’un des 40 immortels de la prestigieuse Académie française, est décédé à son domicile de Stanford mercredi des suites d’une longue maladie », a indiqué l’université californienne de Stanford où il a longtemps enseigné.

Né le 25 décembre 1923 à Avignon, René Noël Théophile grandit dans une[famille de la petite bourgeoisie intellectuelle. Son père, radical-socialiste et anticlérical, est conservateur de la bibliothèque et du musée d’Avignon, puis du palais des Papes. Sa mère, elle, est une catholique tendance Maurras, passionnée de musique et de littérature. Le soir, elle lit du Mauriac ou des romans italiens à ses cinq enfants. La famille ne roule pas sur l’or, elle est préoccupée par la crise, la montée des périls. Plutôt heureuse, l’enfance de René Girard n’en est donc pas moins marquée par l’angoisse.

Quand on lui demandait quel était son premier souvenir politique, il répondait sans hésiter : les manifestations ligueuses du 6 février 1934. « J’ai grandi dans une famille de bourgeois décatis, qui avait été appauvrie par les fameux emprunts russes au lendemain de la première guerre mondiale, nous avait-il confié lors d’un entretien réalisé en 2007. Nous faisions partie des gens qui comprenaient que tout était en train de foutre le camp. Nous avions une conscience profonde du danger nazi et de la guerre qui venait. Enfant, j’ai toujours été un peu poltron, chahuteur mais pas batailleur. Dans la cour de récréation, je me tenais avec les petits, j’avais peur des grands brutaux. Et j’enviais les élèves du collège jésuite qui partaient skier sur le Mont Ventoux… »

Longue aventure américaine

Après des études agitées (il est même renvoyé de son lycée pour mauvaise conduite), le jeune Girard finit par obtenir son bac. En 1940. Il se rend alors à Lyon dans l’idée de préparer Normale-Sup’. Mais les conditions matérielles sont trop pénibles et il décide de rentrer à Avignon. Son père lui suggère alors d’entrer à l’Ecole des chartes. Il y est admis et connaît à Paris des moments difficiles, entre solitude et ennui. Peu emballé par la perspective de plonger pour longtemps dans les archives médiévales, il accepte une offre pour devenir assistant de français aux Etats-Unis. C’est le début d’une aventure américaine qui ne prendra fin qu’avec sa mort, la trajectoire académique de Girard se déroulant essentiellement outre-Atlantique.

Vient alors le premier déclic : chargé d’enseigner la littérature française à ses étudiants, il commente devant eux les livres qui ont marqué sa jeunesse, Cervantès, Dostoïevski ou Proust. Puis, comparant les textes, il se met à repérer des résonances, rapprochant par exemple la vanité chez Stendhal et le snobisme chez Flaubert ou Proust. Émerge ainsi ce qui sera le grand projet de sa vie : retracer le destin du désir humain à travers les grandes œuvres littéraires.

De la littérature à l’anthropologie religieuse

En 1957, Girard intègre l’Université Johns Hopkins, à Baltimore. C’est là que s’opérera le second glissement décisif : de l’histoire à la littérature, et de la littérature à l’anthropologie religieuse. « Tout ce que je dis m’a été donné d’un seul coup. C’était en 1959, je travaillais sur le rapport de l’expérience religieuse et de l’écriture romanesque. Je me suis dit : c’est là qu’est ta voie, tu dois devenir une espèce de défenseur du christianisme », confiait Girard au Monde, en 1999.

A cette époque, il amasse les notes pour nourrir le livre qui restera l’un de ses essais les plus connus, et qui fait encore référence aujourd’hui : Mensonge romantique et vérité romanesque (1961). Il y expose pour la première fois le cadre de sa théorie mimétique. Bien qu’elle engage des enjeux profonds et extrêmement complexes, il est d’autant plus permis d’exposer cette théorie en quelques mots que Girard lui-même la présentait non comme un système conceptuel, mais comme la description de simples rapports humains. Résumons donc. Pour comprendre le fonctionnement de nos sociétés, il faut partir du désir humain et de sa nature profondément pathologique. Le désir est une maladie, chacun désire toujours ce que désire autrui, voilà le ressort principal de tout conflit. De cette concurrence « rivalitaire » naît le cycle de la fureur et de la vengeance. Ce cycle n’est résolu que par le sacrifice d’un « bouc émissaire », comme en ont témoigné à travers l’histoire des épisodes aussi divers que le Viol de Lucrèce, l’Affaire Dreyfus ou les procès de Moscou.

Prédicateur chrétien

C’est ici qu’intervient une distinction fondamentale aux yeux de Girard : « la divergence insurmontable entre les religions archaïques et le judéo-chrétien ». Pour bien saisir ce qui les différencie, il faut commencer par repérer leur élément commun : à première vue, dans un cas comme dans l’autre, on a affaire au récit d’une crise qui se résout par un lynchage transfiguré en épiphanie. Mais là où les religions archaïques, tout comme les modernes chasses aux sorcières, accablent le bouc émissaire dont le sacrifice permet à la foule de se réconcilier, le christianisme, lui, proclame haut et fort l’innocence de la victime. Contre ceux qui réduisent la Passion du Christ à un mythe parmi d’autres, Girard affirme la singularité irréductible et la vérité scandaleuse de la révélation chrétienne. Non seulement celle-ci rompt la logique infernale de la violence mimétique, mais elle dévoile le sanglant substrat de toute culture humaine : le lynchage qui apaise la foule et ressoude la communauté.

Girard, longtemps sceptique, a donc peu à peu endossé les habits du prédicateur chrétien, avec l’enthousiasme et la pugnacité d’un exégète converti par les textes. De livre en livre, et de La Violence et le sacré (1972) jusqu’à Je Vois Satan tomber comme l’éclair (1999), il exalte la force subversive des Evangiles.

Un engagement religieux critiqué

Cet engagement religieux a souvent été pointé par ses détracteurs, pour lesquels sa prose relève plus de l’apologétique chrétienne que des sciences humaines. A ceux-là, l’anthropologue répondait que les Evangiles étaient la véritable science de l’homme… « Oui, c’est une espèce d’apologétique chrétienne que j’écris, mais elle est bougrement bien ficelée », ironisait, dans un rire espiègle, celui qui ne manquait jamais ni de culot ni d’humour.

Adoptant une écriture de plus en plus pamphlétaire, voire prophétique, il était convaincu de porter une vérité que personne ne voulait voir et qui pourtant crevait les yeux. Pour lui, la théorie mimétique permettait d’éclairer non seulement la construction du désir humain et la généalogie des mythes, mais aussi la violence présente, l’infinie spirale du ressentiment et de la colère, bref l’apocalypse qui vient. « Aujourd’hui, il n’y a pas besoin d’être religieux pour sentir que le monde est dans une incertitude totale », prévenait, un index pointé vers le ciel, celui qui avait interprété les attentats du 11-Septembre comme la manifestation d’un mimétisme désormais globalisé.

Il y a ici un autre aspect souvent relevé par les critiques de Girard : sa prétention à avoir réponse à tout, à tout expliquer, depuis les sacrifices aztèques jusqu’aux attentats islamistes en passant par le snobisme proustien. « Don’t you think you are spreading yourself a bit thin ? » (tu ne penses pas que tu t’étales un peu trop ?), lui demandaient déjà ses collègues américains, poliment, dans les années 1960… « Je n’arrive pas à éviter de donner cette impression d’arrogance », admettait-il, narquois, un demi-siècle plus tard.

Relatif isolement

Ajoutez à cela le fait que Girard se réclamait du « bon sens » populaire contre les abstractions universitaires, et vous comprendrez pourquoi ses textes ont souvent reçu un accueil glacial dans le monde académique. Les anthropologues, en particulier, n’ont guère souhaité se pencher sur ses hypothèses, hormis lors d’une rencontre internationale qui eut lieu en 1983 en Californie, non loin de Stanford, l’Université où Girard enseigna de 1980 jusqu’à la fin de ses jours.

Confrontant son modèle conceptuel à leurs enquêtes de terrain, quelques chercheurs français ont aussi accepté de discuter les thèses de Girard. A chaque fois, l’enjeu de cette confrontation s’est concentré sur une question : les sacrifices rituels propres aux sociétés traditionnelles relèvent-elles vraiment du lynchage victimaire ? Et, même quand c’est le cas, peut-on échafauder une théorie de la religion, voire un discours universel sur l’origine de la culture humaine, en se fondant sur ces pratiques archaïques ?

Cordiale ou frontale, cette discussion revenait toujours à souligner le relatif isolement mais aussi la place singulière de René Girard dans le champ intellectuel. Ayant fait des Etats-Unis sa patrie d’adoption, cet autodidacte jetait un regard perplexe sur la pensée française, et notamment sur le structuralisme et la déconstruction. Mêlant sans cesse littérature, psychanalyse et théologie, cet esprit libre ne respectait guère les cadres de la spécialisation universitaire. Animé d’une puissante conviction chrétienne, cet homme de foi ne craignait pas d’affirmer que sa démarche évangélique valait méthode scientifique. Se réclamant de l’anthropologie, ce provocateur-né brossait la discipline à rebrousse-poil en optant pour une réaffirmation tranquille de la supériorité culturelle occidentale. Pour Girard, en effet, qui prétend découvrir l’universelle origine de la civilisation doit d’abord admettre la prééminence morale et culturelle du christianisme.

« Vous n’êtes pas obligés de me croire », lançait René Girard à ceux que son pari laissait perplexes. Du reste, il aimait exhiber ses propres doutes, comme s’il était traversé par une vérité à prendre ou à laisser, et dont lui-même devait encore prendre toute la mesure. Rythmant ses phrases de formules du type « Si j’ai raison… », confiant ses incertitudes à l’égard du plan qu’il avait choisi pour tel ou tel livre, il séduisait les plus réticents par la virtuosité éclairante de son rapport aux textes. Exégète à la curiosité sans limites, il opposait à la férocité du monde moderne, à l’accélération du pire, la virtuosité tranquille d’un lecteur qui n’aura jamais cessé de servir les Ecritures.

Jean Birnbaum

Journaliste au Monde, responsable du "Monde des Livres"

Voir en ligne : Travaux de René GIRARD